Die letzten Tage der Menschheit

von Karl Krausin einer Fassung von Sophie Püschel und Georg Schmiedleitner

Die unwahrscheinlichsten Taten, die hier gemeldet werden, sind wirklich geschehen; ich habe gemalt, was sie nur taten. Die unwahrscheinlichsten Gespräche, die hier geführt werden, sind wörtlich gesprochen worden; die grellsten Erfindungen sind Zitate …«

Das schreibt Karl Kraus, einer der größten Publizisten und Schriftsteller Österreichs, gleich im Vorwort zu seinem Dramenmonument »Die letzten Tage der Menschheit«, in dem er sich mit dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzt. Das Besondere: Kraus widmet sich darin nicht der Hölle an der Front. Der Fokus liegt vielmehr auf jenen, die aus sicherer Entfernung im Hinterland den Ersten Weltkrieg erleben, verfolgen, bejubeln und davon profitieren. Tragisches und absurd Komisches gehen dabei Hand in Hand. Über ein Viertel des Textes ist Originalmaterial aus Zeitungen, militärischen Tagesbefehlen, Gerichtsverfahren, Briefen, Predigten und Gesprächen seiner Zeitgenossen. Es handelt sich dabei um keine stringente Handlungsabfolge, sondern um 220 Szenen mit realen Figuren. Mit dabei sind die Kaiser Franz Joseph und Wilhelm II., Soldaten, Pastoren, Journalisten und Zeitungsabonnenten und viele mehr. Die Zitate offenbaren gedankenlose Rücksichtslosigkeit, Dummheit und Verlogenheit. Mit gnadenlosem Wortwitz und bitterer Satire entlarvt Karl Kraus die Unmenschlichkeit und Absurdität des Krieges.

Wir lernen Kriegsberichterstatter kennen, die die Auflagen ihrer Medien durch möglichst sensationslüsterne Schilderungen steigern wollen, und erleben Firmenbesitzer, die Angst vor Frieden haben, weil sie durch den Krieg große Profite einfahren. Offiziere werden vorgeführt, die sich in Sicherheit an Festmahlen laben,während ihre Soldaten verhungern und erfrieren. Verbunden werden die Szenen durch zwei Figuren, die in Streitgesprächen das Geschehen kommentieren. Der Optimist befürwortet den Krieg: »Die Guten werden besser und die Schlechten gut. Der Krieg läutert.« Der Nörgler, dem Karl Kraus seine eigene Position in den Mund legt, verabscheut den Krieg: »Er nimmt den Guten den Glauben, wenn er ihnen nicht das Leben nimmt, und er macht die Schlechten schlechter.« Eine der schlimmsten Illusionen über den Krieg besteht laut dem Nörgler in der Rede von dessen regenerativer Kraft und dem Glauben, die Zivilisation werde aus der Katastrophe erneuert hervorgehen.

Die Botschaft dieses monumentalen Werkes ist klar: Frieden ist das Erfordernis allen politischen Handelns. »Die letzten Tage der Menschheit«, entstanden zwischen 1915 und 1922, gilt heute als einer der bedeutendsten pazifistischen Texte der jüngeren Literaturgeschichte. Er lässt jene Mechanismen erkennen, die Kriege entstehen lassen und am Laufen halten, und macht deutlich, wie sich alle zivilisatorischen Gewissheiten unter dem Einfluss der Propaganda auflösen.

Sie möchten mehr über die Inszenierung erfahren? Tiefer in die Materie und Hintergründe eintauchen? Dann hören Sie doch in unsere 99. PODCASTFOLGE hinein!

Thomas Rothschild | Kultura Extra | 25.01.2026

»Aktueller kann ein Theaterabend – leider – nicht sein. Dabei aber auch unterhaltsam. Da ist es, das sprichwörtliche Lachen, das einem im Halse stecken bleibt. Ihr THEATERTREFFEN-Scouts, missachtet Heilbronn nicht. Besucht Die letzten Tage der Menschheit.«

Alexander Walther | Online Merker | 25.01.2026

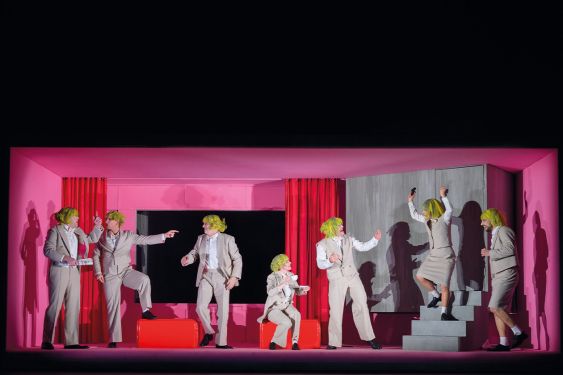

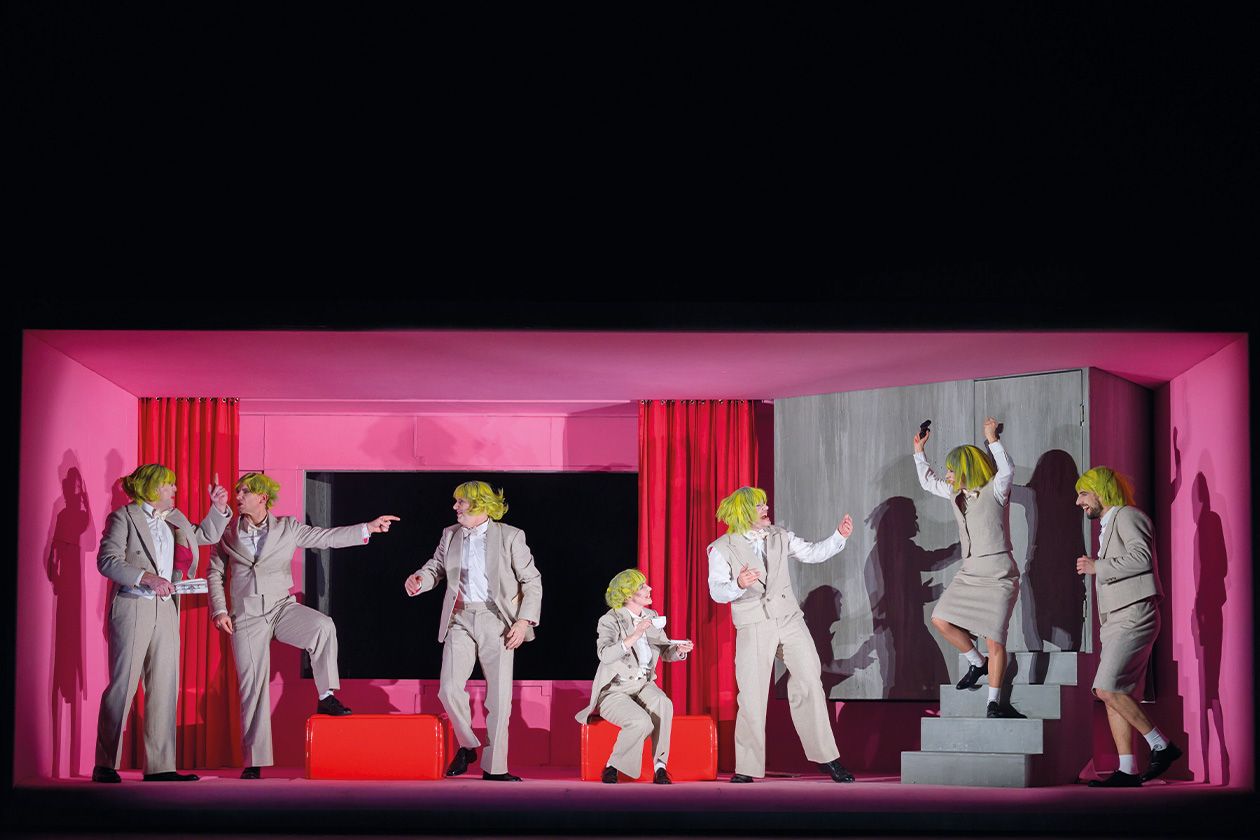

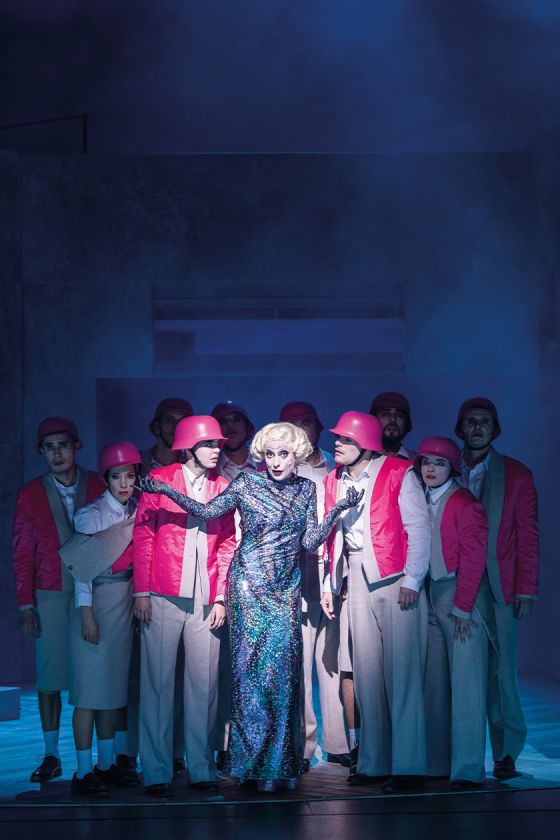

»Die mehr als zweihundert Szenen, die bei Schmiedleitner kräftig reduziert werden, erscheinen zunächst als ein Nebeneinander widerspruchsvoller Situationen, Gedanken, Stimmen. Durch die Wiederkehr der gleichen Motive wird so die Zusammengehörigkeit erfasst. Das durch das Kriegsgeschehen ständig veränderte Bild der Straße gelingt Schmiedleitner am besten. Alles wird naturalistisch festgehalten – bis hin zu Mord und Selbstmord. Die Tragik des Menschen brennt sich ins Gedächtnis. [...] So rast das gesamte Ensemble zwischen abgeschlagenen Köpfen und skurrilen Clownskostümen rasant in den Untergang. Frenetischer Applaus und ›Bravo‹-Rufe eines beeindruckten Publikums.«

Uta Reichhardt | Ludwigsburger Kreiszeitung | 26.01.2026

»Wohltuend verzichtet Schmiedleitner in seiner Heilbronner Version auf Kommentatoren wie den ›Nörgler‹, Kraus‘ Alter Ego, wodurch sich die grausame Strahlkraft der Kriegsapokalypse ganz aus sich selbst heraus entfaltet. Die fünf Akte steigern sich mit der Chronologie von kurz vor Kriegsbeginn 1914 bis Kriegsende 1918 in ihrer irrwitzigen Absurdität bis zur fast unerträglichen Kriegsapokalypse. Diese spannt freilich im überzeugenden Finale den Bogen zur unheilvollen Realität des Jahres 2026 – schade für jene, die sich nach der Pause nicht wieder auf ihren Sitzen eingefunden haben. Letztendlich korrelieren die rund drei Stunden Aufführungsdauer in gewisser Hinsicht mit den Längen eines Kriegs. Warum dem Publikum also nicht zumindest etwas Sitzfleisch abverlangen? Georg Schmiedleitner setzt mit seinem Heilbronner Ensemble ein aufwühlendes Zeichen in unruhigen Zeiten – unbedingt sehenswert!«

Christoph Feil | Heilbronner Stimme | 26.01.2026

»Für das Theater Heilbronn haben sich nun Regisseur Georg Schmiedleitner und Dramaturgin Sophie Püschel das Original vorgenommen und daraus eine eigene Collage erstellt. Gelungen ist ihnen eine Produktion, die mit grellen Überzeichnungen arbeitet, Skurriles und Grausames zu beklemmenden Szenen verdichtet und den Zuschauer herausfordert durch schwindelerregende Wechsel von Orten und Personen. Nach dreieinviertel Stunden mit Pause wirkt das Premierenpublikum am Samstagabend im Großen Haus geplättet, aber auch nachdenklich – und spendet lange Beifall.«

19.03.2026

19.03.2026  27.03.2026

27.03.2026  27.06.2026

27.06.2026